المقدمة

تشكل سياسات تغيير الأسماء إحدى الأدوات الأكثر عمقا وخطورة في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، إذ لا تقتصر على البعد الإداري أو التقني، بل تمتد إلى جوهر الهوية والذاكرة والوعي الجمعي الفلسطيني. إن إعادة تسمية الشوارع والمدن والمعالم التاريخية، خصوصا في القدس، تمثل جزءا من استراتيجية طويلة الأمد ترمي إلى محو الرمزية العربية والإسلامية والمسيحية، وإحلال سردية استعمارية توراتية تعيد تشكيل المكان بما يتوافق مع المشروع الصهيوني.

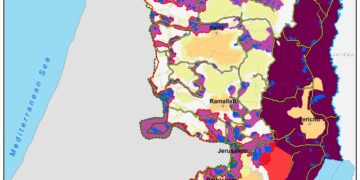

القدس، بما تحمله من رمزية دينية وحضارية، تقف في صميم هذا الصراع؛ فهي ليست فقط ساحة للممارسات العسكرية والاستيطانية، بل أيضا ميدانا لحرب رمزية تستهدف بنيتها الديموغرافية، وفضاءها العام، ولغتها، وأسمائها. هكذا تتبلور “الخارطة الاستعمارية للقدس” كنتيجة لسياسات ممنهجة تتجاوز السيطرة المكانية لتسعى إلى إعادة صياغة هوية المدينة ومحو طابعها العربي الأصيل.

في هذا الإطار، يبرز مخطط استبدال الأسماء العربية بالعبرية كأداة مركزية لإعادة إنتاج الرواية الاستعمارية؛ فهو لا يقتصر على تغيير لوحات الشوارع أو تعديل الخرائط، بل يشكل عملية مقصودة لطمس الذاكرة الجمعية، وإلغاء حضور السكان الأصليين من الوعي العام، وتقديم القدس للعالم كمدينة “عبرية خالصة”. بهذه الآلية، تتحول اللغة إلى سلاح، والتسمية إلى وسيلة استعمارية لإقصاء الفلسطينيين، وتجريد المكان من تاريخه وثقافته لصالح سردية استعمارية بديلة.

الجذور التاريخية لمخطط تغيير الأسماء

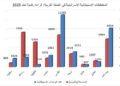

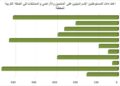

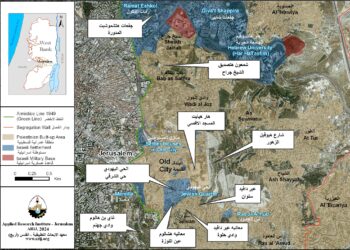

منذ النكبة عام 1948، شرعت إسرائيل في تنفيذ مخطط ممنهج لتغيير معالم الجغرافيا الفلسطينية عبر سياسة إعادة التسمية، حيث أنشأت “لجنة الأسماء الحكومية” التي أعادت تسمية أكثر من 9000 موقع ما بين قرى ومدن وأودية وجبال، مستندة إلى نصوص توراتية وروايات أسطورية لتبرير هذه الأسماء الجديدة، في محاولة لإحلال الطابع العبري مكان الأسماء العربية الأصلية وصياغة سردية استعمارية قائمة على مقولة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. وقد تعمقت هذه السياسات في القدس بشكل خاص بعد احتلال شطرها الشرقي عام 1967، إذ جرى تغيير أسماء الشوارع والأحياء التاريخية وإحلال دلالات جديدة مكان الذاكرة الفلسطينية، كما حدث في “حي الشرف” الذي هدم بالكامل وأعيد تشكيله تحت اسم “الحي اليهودي”، في إطار مشروع أوسع لإعادة رسم الذاكرة المكانية وفرض سردية استعمارية بديلة على المدينة.

الأبعاد الرمزية والسياسية لتغيير الأسماء

في أيلول 2025، شهدت مدينة القدس تطورا جديدا وخطيرا تمثل في قرار سلطات الاحتلال استبدال التسمية الرسمية لحائط البراق بـ”حائط المبكى” على الحافلات العامة التي تجوب شوارع المدينة. ورغم أن الخطوة قد تبدو للوهلة الأولى مجرد إجراء إداري أو تفصيلي مرتبط ببلدية الاحتلال، إلا أن دلالاتها السياسية والثقافية أعمق بكثير. فهي ليست حادثا معزولا، وإنما تأتي في إطار استراتيجية تهويد شاملة تستهدف المسجد الأقصى ومحيطه، بل والمدينة المقدسة بأكملها.

هذا الإجراء ترافق مع جملة من الممارسات التي باتت تشكل ملامح سياسة متكاملة، أبرزها:

- تكثيف الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين وجماعات “الهيكل”، بهدف فرض وجود دائم داخل الحرم القدسي.

- تغيير أسماء المعالم الدينية والتاريخية في القدس ومحيطها، بما يتجاوز مسألة التسمية إلى إعادة صياغة هوية المكان.

- محاولة ترسيخ الرواية التوراتية في الوعي العام، عبر الخطاب الإعلامي، والمناهج التعليمية، والفضاء العام.

وتتجاوز خطورة هذا التطور الجانب الرمزي إلى بعد أكثر عمقا، إذ يكرس ما يمكن تسميته بسياسة “تهويد الفضاء العام“ فالمصطلحات التوراتية لم تعد حبيسة الكتب أو الخطابات السياسية والإعلامية، بل أصبحت جزءا من المشهد اليومي: تراها الأعين في الشوارع، وتقرأ على لافتات المواصلات العامة، وتكرس في وعي الأجيال الجديدة من الإسرائيليين، كما تصدر للزوار الدوليين على أنها “التسمية الطبيعية والتاريخية” للمكان.

بهذا المعنى، تتحول عملية تغيير الاسم من مجرد قرار بلدي إلى أداة استراتيجية لإعادة تشكيل الوعي المكاني والتاريخي، بحيث يصبح الحضور الفلسطيني في المدينة أقل وضوحا، ويستبدل بسردية توراتية تقدم باعتبارها “الحقيقة” التاريخية الوحيدة.

التسمية كأداة استعمارية

لم تكن سياسات تغيير الأسماء عبر التاريخ مجرد إجراءات إدارية أو تفاصيل شكلية، بل تم دوما توظيفها لتكون احدى الأدوات الجوهرية في يد المشاريع الاستعمارية لإعادة تشكيل المكان والذاكرة وفق صورة المستعمِر. فالاسم، بما يحمله من رمزية ومعنى، ليس مجرد دلالة جغرافية، بل وعاء للذاكرة الجامعة وأداة لترسيخ الهوية.

في التجارب الاستعمارية العالمية، تجلت هذه الممارسة بوضوح. ففي الجزائر، عمد الاستعمار الفرنسي إلى إحلال أسماء فرنسية مكان المدن والجبال والقرى المحلية في محاولة لاقتلاع الذاكرة الأصلية وفرض هوية استعمارية جديدة. غير أن هذه الأسماء سرعان ما اندثرت بعد الاستقلال، إذ استعادت المدن هويتها العربية الأصلية، لتغدو عملية إعادة التسمية رمزا للتحرر واستعادة السيادة الوطنية. أما في أمريكا الشمالية وأستراليا، فقد ارتبطت التسمية بمشروع استيطاني أشمل استهدف الأرض والإنسان معا، حيث أعيدت صياغة الخرائط بأسماء أوروبية، وتم تهميش أو محو الأسماء الأصلية للسكان الأصليين بالكامل، في محاولة لطمس وجودهم المادي والرمزي.

لكن الحالة الإسرائيلية تتميز بخصوصية إضافية أكثر تعقيدا، إذ يتداخل فيها البعد الاستعماري مع البعد الديني. فسياسات “العبرنة” لم تكتفِ بمحو الحاضر الفلسطيني وإقصاء رموزه، بل سعت أيضا إلى إضفاء شرعية توراتية مزعومة على المشروع الاستيطاني. فإحلال أسماء توراتية على القرى والمدن والجبال الفلسطينية يهدف إلى خلق سردية بديلة تتجاوز الواقع الراهن إلى الماضي التوراتي، لتبرير الوجود الاستيطاني كامتداد “تاريخي وديني” مزعوم. وهكذا تتحول التسمية من مجرد عملية إدارية إلى خطاب أيديولوجي يشرعن الاحتلال ويمحو السردية الفلسطينية من الجغرافيا والتاريخ معا.

في القدس تحديدا، تحمل الأسماء العربية ذاكرة حضارية وروحية ضاربة في العمق، مثل باب العمود، سلوان، جبل المكبر، وحائط البراق. استبدالها بأسماء عبرية مثل “شعار هحداشوت” (باب العمود)، “شيلوح” (سلوان)، “هار هتسوفيم” (جبل المكبر)، و”حائط المبكى” (حائط البراق) ليس مجرد تغيير في العلامات اللغوية، بل محاولة لكتابة تاريخ جديد بطمس الذاكرة الفلسطينية ويعيد صياغة وعي الأجيال القادمة.

ويكشف هذا المسار عن ثلاثة أبعاد متداخلة:

ويكشف هذا المسار عن ثلاثة أبعاد متداخلة:

- البعد الرمزي والذاكري: استهداف الأسماء يعني استهداف الذاكرة الحضارية الممتدة لقرون، وتحويل المعالم من شواهد فلسطينية إلى رموز استعمارية.

- البعد السياسي: سياسة العبرنة تنسجم مع التشريعات الإسرائيلية، مثل “قانون القومية” لعام 2018، الذي جعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة، ما كرس تهميش اللغة العربية ومكانتها التاريخية.

- البعد الاستعماري: الأسماء تتحول إلى وسيلة لترسيخ السيطرة على الحيز المادي والرمزي معا، عبر إعادة صياغة الخيال الجمعي للسكان المحليين والزوار الدوليين بما يتلاءم مع السردية الصهيونية.

إن خصوصية التجربة الإسرائيلية تكمن في هذا التداخل بين المقدس والسياسي، وبين الدين والاستعمار، حيث تصبح إعادة التسمية أداة لإعادة صياغة الوعي المكاني والتاريخي، بما يجعلها أحد أخطر مظاهر المشروع الاستعماري في فلسطين والقدس على وجه الخصوص.

خيارات المواجهة: بين الرمزية والممارسة الميدانية

لا تقف سياسات التهويد وتغيير الأسماء عند حدود السيطرة المكانية فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل الوعي والذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني. ومن هنا، فإن خيارات المواجهة تتجاوز الطابع النظري لتتحول إلى أدوات فعلية في معركة الهوية، تتوزع بين مسارات ثقافية وقانونية وشعبية.

أولا، يشكل التثبيت الثقافي واللغوي خط الدفاع الأول. فإعادة استخدام الأسماء الفلسطينية في الخطاب اليومي، وفي الإعلام، والأدبيات البحثية، ليست مجرد ممارسة لغوية، بل هي فعل مقاومة رمزية يواجه عملية الطمس، ويعيد تثبيت الرواية الفلسطينية في الحيز العام.

ثانيا، يبرز التوثيق والأرشفة كخيار استراتيجي طويل الأمد. فالمبادرات الرقمية مثل “فلسطين في الذاكرة” أثبتت أن حفظ الأسماء الأصلية وتوثيق سياسات التغيير يمكن أن يوفر قاعدة بيانات تاريخية، تعيد الاعتبار للذاكرة الفلسطينية وتفضح محاولات محوها.

أما على المستوى القانوني والسياسي، فإن المواجهة القانونية تشكل ساحة أخرى للمقاومة. رفع القضايا وربطها بمبدأ حماية التراث الثقافي والهوية الجمعية، واستثمار قرارات اليونسكو، التي أكدت في 2016 و2017 على الطابع العربي والإسلامي والمسيحي للقدس.

وأخيرا، يبقى البعد الشعبي والميداني أكثر الأبعاد حيوية وتأثيرا. فالمبادرات المجتمعية التي تضع لافتات بديلة بأسماء الشوارع والأحياء الفلسطينية الأصلية، وتعليم الأجيال الجديدة هذه الأسماء وتاريخها، تمثل مقاومة ثقافية تعيد ربط الفلسطينيين بجذورهم، وإن مواجهة التهويد هنا لا تقتصر على المؤسسات أو المحافل الدولية، بل تمتد إلى الشارع والمدرسة والبيت.

بهذا المعنى، فإن المواجهة مع سياسات التهويد ليست مسألة رد فعل، بل مشروع وطني متكامل يستند إلى الثقافة، واللغة، والقانون، والميدان، ليؤكد أن الأسماء ليست مجرد علامات على الخرائط، بل شواهد حية على الوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في المكان.

انعكاسات على مستقبل التسوية

إصرار إسرائيل على تغيير الأسماء لا يترك مجالا لتسوية تقوم على الاعتراف بالحقوق التاريخية والثقافية للفلسطينيين في القدس. فهذه السياسات تسعى إلى “تطبيع التهويد”، بحيث تصبح المطالبة بالأسماء الأصلية ضربا من “الاستحالة السياسية”. ومن ثم، فإن استعادة القدس كعاصمة فلسطينية لن تكون ممكنة دون إعادة الاعتبار لرمزية الأسماء وذاكرة المكان.

وللإجمال

إن سياسات تغيير واستبدال الأسماء العربية بالعبرية في القدس من سلوان إلى باب العمود، ومن جبل المكبر إلى حائط البراق، وفلسطين من ام الرشراش الى تل الربيع، تمثل فصلا خطيرا في مسار الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، حيث يتم الانتقال من السيطرة العسكرية والاقتصادية إلى السيطرة الرمزية واللغوية. هذه السياسات، وإن بدت للوهلة الأولى هامشية، هي في جوهرها معركة على الذاكرة والهوية، ومرتبطة بشكل مباشر بمستقبل الصراع والتسوية. ومن هنا، فإن مقاومتها ليست خيارا ثقافيا فحسب، بل واجب وطني وسياسي للحفاظ على الحق الفلسطيني التاريخي في المكان والزمان.

اعداد: